こんにちは。橘です。

毎月のホールド交換に際してゲストセッターにインタビューさせていただくこの企画。

過去には島育ちセッターのショウさんや、日本代表選手でもある小西桂さんにお話を聞かせていただきました。

ということで、いまや恒例となりつつある本企画ですが、今回も魅力満点のゲストにお越しいただいております。

ご紹介いたしましょう。

大谷拓海さんです!

大谷さんは現在、ジムのセットだけでなく、神奈川県の主要なローカルコンペである藤沢カップなどでセットを任されるコンペセッター。過去には高体連主催のコンペにおいてもセッターを務めたご経験があります。

その一方で、クライミング業界には属さず、普段はべつのお仕事を本職として持っている兼業セッターなのです。

クライミング界において重要かつ珍しいポジションに位置している大谷さんのお話は、どれも興味深いエピソードばかり。

出題者の本音を聞ける貴重な内容となっておりますので、ぜひとも最後までお読みください。

クレイジーな環境の恩恵

初めてのセットは高校生のときだったという大谷さん。

そんな大谷さんのクライミング生活の始まりを、まずは聞かせていただきましょう。

山岳部から始めたクライミング

そもそもクライミングはいつから始めたんですか?

クライミングは高校からですね。

あ、けっこう遅いんですね。もっと小さい頃からやっていたのかなと思ってました。

いえ、高校で山岳部に入ったのがきっかけでしたね。

山岳部がある高校って、けっこう珍しいんじゃないですか?

そうですね。でも、ぼくが入ったのは愛甲石田にある伊志田高校っていうところなんですけど、あのあたりは山岳部がけっこうあるんですよ。

入学前から山岳部を狙っていたんですか?

いや、全然(笑) 「高校では変なことしたいなあ」って漠然と思っていたので、入学後の部活紹介を見て「これだ!」と。

でも、山岳部ってクライミングだけじゃないですよね? むしろ登山がメインのイメージがありますが?

どっちもあるんですけど、ぼくが入ったときには熱心な先輩クライマーたちがいて、その人に誘われてハマっていきましたね。

じゃあ、その先輩たちがいなかったら、今日の大谷さんはいなかったかもしれないですね。

かもしれないですね(笑)

部室で知ったセットの楽しさ

うちの山岳部はけっこうすごくて、部室にクライミングウォールがあったんですよ。

へえ、すごい! そういう施設があったってことですよね?

いえ、部員がタンカン(単管パイプ)組んで自作したんです。

え、高校生がつくったんですか?

そうです(笑)。 しかも、部活用のだけじゃなくて、文化祭の出し物として校舎の2階くらいの壁も毎年つくってました。

なんていうか、大胆ですね。

高校生に単管パイプで工事させるって、フツーに考えてヤバいですよね(笑)

たしかに、よく許可が下りましたね。伊志田高校は私立ですか?

いえ、県立なんですけど、教師のなかに山ヤ(登山マニア)みたいな人がいて、その人が「つくっちゃえ!」って言ってつくられたみたいです。

すごいアグレッシブな方ですね(笑)

クレイジーだけど良い先生ですね。

それじゃあ、最初にセットしたのもその部室の壁ってことでしょうか?

そうですね。その部室の壁をいじっているうちにセットの楽しさに気がついたんだと思います。

かくして、大谷さんのクライマー・セッターとしての始まりが明らかになりました。

クライミングを勧めてくれた先輩たち。

自分たちでつくったクライミングウォール。

高校生に工事させちゃうやんちゃな先生。

これらのすべてが、今日のセッターとしての大谷さんの現在を形作る大切な基礎になっていたのです。

たしかに、安全性の観点から見れば、少し怪しいところもあったのかもしれません。

しかしながら、そうした大胆な試みが、一人の少年に大きな転機をもたらしたこともたしかです。

安全や無難を追求するばかりに、子どもたちの遊具や遊び場が次々と失われていく最近の状況について、考えを巡らせたくなるようなエピソードだったように思います。

セッターの頭のなか

高校時代の山岳部から幕を開けた大谷さんのクライミング人生。

大谷さんはその後もクライミングを熱心に続け、コンペセッターを務めるまでに至っています。

ここからは、大谷さんのセッターとしての活動や考え方を、さらに詳しくお尋ねしていきます。

面白いことを追求した結果

高校卒業後は、セットも本格的に手がけるようになった感じでしょうか?

そうですね。ぼくは大学院まで進学したんですけど、卒業までに川崎の PUMP2 と、厚木の Lampでお世話になって、セットはそこでもやるようになりました。

現在は神奈川県の高体連のコンペセットもやったことがあると伺ったのですが?

高校時代からのお付き合いもあったので、その関係で呼んでもらいました。で、社会人になった現在も続けている感じですね。

なるほど、ご縁ですね。

それもあるんですけど、暇だったのが大きいですね(笑) ぼくは時間的に融通の利く仕事をしていることもあって、動きやすいんです。

ちなみに、お仕事はなにをされているんですか?

プログラマーです。

え、かっこいい! イマドキですね!

ですね(笑) でも、べつにトレンドを狙っていたわけではなくて、もともと数学とか理系科目が好きだったので、興味を追っていたら自然と行き着いた感じです。

あ、数学がお好きなんですね!

はい。それに、クライミングと数学には根源的に似ているところがあるとも感じますね。

すごいわかります。ぼくも趣味で受験数学に挑んだりしますけど、問題に向き合ったときの感覚はまさに「オブザベ」ですね。

ですよね。ぼくはペンシルパズルとかもめっちゃ好きで、クライミングにしても、ルートセットにしても、パズル感覚でハマったところがありますね。

ジム課題とコンペ課題

セッターとしてジムでもコンペでも活躍している大谷さん。

そんな大谷さんにぜひお尋ねしたかったのが、コンペとジムの出題傾向の違いについて。

「コンペ用の課題」と「ジムの常設課題」には、それぞれに特色があり、両者は別ものといった認識がクライマーたちの間で広く共有されています。

そうした課題の傾向に違いが生じる背景についてお伺いしてみました!

目的意識の違いですね。ジムは基本的に「練習をする場所」なので、さまざまなムーブに取り組めるようにします。

なるほど。充実した練習環境を提供できるように心がけるのですね。

課題の内容が偏らないようにバランスの良いセットを心がけています。

それに対して、コンペは勝負の場であると同時に、クライマーたちが登りを見てもらう場なんですね。

たしかに、観客も入りますもんね。

なので、見栄えも意識しています。一見してどう登るのかわからないというのは、観客にとっても、順位を競う選手たちにとっても大事なことです。

たしかに、コンペセットは奇抜だったり、迫力のある課題が多い印象です。

あと、ジムと比べるとグレードとかはあまり気にしないですね。

あ、そうなんですね? むしろ課題の難易度についてはシビアに考えているのかと思いました。

もちろん強度は考えますけど、それが何級かとかより、何人登れそうか考える感じですね。なので、コンペの場合は出場者を見て強度を決定しています。

あの選手ならこれくらいは登れるだろうから、みたいな感じですか?

そうです。この選手たちを篩に掛けるならこれくらいかな、と考えながらセットしています。

ということは、選手たちの実力やプレイスタイルを知っておく必要があるわけですね?

そうなんですよ。ただ、最近は若手も続々出てくるし、子どもの成長って劇的なので、把握はけっこうキツイですね(笑)

コンペセッターの思惑

やはり、セッターはコンペのセットにおいてそれ相応の気遣いをしていることが判明しました。

ところで、クライマーの方たちのなかには、コンペでの好成績を目指して日夜練習に励んでいる方たちも多いことでしょう。

というわけで、ここからはコンペのセットをするときに考えていることについて、さらに突っ込んでお尋ねしていきたいと思います!

競技志向のクライマーのみなさまはぜひ注意深くお読みください。

個人的な好みですが、第一に単純なフィジカルで差をつけることは避けたいですね。

保持力勝負とかではなく、いろいろさせたいということですね?

そうですね。それぞれの選手が持ち味を活かせるように、多様な能力を求める課題をセットしようと心がけています。

じゃあ、日頃から自分の長所を把握しつつも、いろいろな課題を登って弱点をなくしておくことが大事になりそうですね。

ジムではなかなか見かけないムーブをやらせたいと思ってます。たとえば、最近の個人的な好みだと、ジャミングとかですね。

みんなが練習してこないところを狙っていくみたいな?

まあ、そうですね。ジャミングは個人的に好きだからってのもあるんですけど、選手の裏はかきたいですよね(笑)

といっても、最近はむしろ奇抜な課題は減っているようにも思いますね。

そうなんですか?

少し前まではムーブが読めないようなトリッキーな課題が流行っていたんですけど、最近はムーブはわかるけど実行が難しいっていう課題が目立ちます。

「裏の裏」っていう感じで、結局は基本に忠実な課題になったんですね。

そんな感じですね。

でも、大谷さんとしてはそんな原点回帰の流れに……

やっぱり逆らって、ムーブで悩ませたいですよね(笑)

ということは、セッターに大谷さんがいるコンペでは、その時の流行りに逆らうような課題が出るってことですね!

たしかに(笑) でも、そんなふうにヤマ張られたら不本意なので、素直につくるかもしれないです。

逆の逆の、そのまた逆かもしれないってことですね。

だから結局、コンペで強くなりたいなら、課題を予想するよりもいろいろなルートをたくさん登れってことですね。

(神奈川山岳スポーツセンターにて)

セッターからのメッセージ

最後に、大谷さんからコンペに挑むクライマーに向けてアドバイスをいただきました。

来季はオール神奈川への出場も予定しているという大谷さん。

過去には国体強化選手に幾度も選ばれた実力者でもあります。

そんな大谷さんがクライミングにおいて大切にしている心がけについて、お聞かせいただきました。

いかに力を抜くか

ぼく自身まだまだですし、コーチでもなんでもないんで、大したことは言えないですけど……

とはいえ、クライマーとしてのキャリアは素晴らしいと思うので、ぜひ聞かせてください!

そうですね……。さっきも話したんですけど、ぼくはフィジカルだけで登れるような課題にはしたくないタイプなんですよね。

能力の多様性を尊重したいんですよね。

だから、「いかに力を入れるか」っていうことばかりではなく、「いかに力を抜くか」についてもっと考えたほうが良いんじゃないかなって思います。

なるほど、脱力ですか……

とくに男性だとパワーで登れる課題ばかりやってしまう傾向があると思うんですけど、課題を好き嫌いしないことが大事だと思いますね。

競技者以前にクライマー

それから最近、クライミングの競技色がますます強まっているように感じるんですよね。

たしかに……。オリンピックのイメージも大きく影響してそうですね。

そうです。スポーツクライミングの「スポーツ」の部分がだいぶ濃くなっているように思うんですけど、自分はもっとクライミング自体を楽しんだほうが良いと思うんです。

クライミング自体を?

具体的には、外岩とかですよね。最近だとコンペに必要なことしかやらないって選手が増えているように思うんですけど、それだと登りの幅が狭まると思います。

なるほど。コンペで勝つことばかりに囚われてしまうと、つまらなくなると?

ですね。外岩の経験がコンペに直結するかといえば怪しいですけど、長期的に見ればクライミングについての理解が深まるし、最終的には技術や実力の差として表れるはずです。

わかる気がします。塾で得点力を上げるのも良いけど、学問それ自体を楽しむことが本質的な実力アップにつながる、みたいな話ですね。

ああ、なんか自分これめっちゃ良いこと言えましたね(笑)

ですね(笑) ハッとさせられました!

異国の大自然を旅する経験は、人間的にも成長や発見がありそうですね!

登るクリエイター

以上が今回のインタビュー報告となります。

振り返ってみると、今回は大谷さんの”ものつくり”論を聞かせていただいた時間だったように思います。

大谷さんは ”クライマー” である以前に、”クリエイター”としての優れた素養をお持ちの方だったという印象です。

そうした大谷さんの創造的な感性は、山岳部の専用ウォールをいじくりまわしていた高校時代に養われ、プログラマーとセッターを兼業されている現在の生活スタイルにつながっていったのでしょう。

ただ登るだけではなく、創ることも通じて、クライミングと多角的に向き合い、そして楽しんでいる方のように感じられました。

くわえて、そもそも優れたクライマーとは、同時に優れたクリエイターであるようにも思われます。

実際、実力者たちは総じて課題作成の能力にも長けており、セットや開拓の経験を有しています。

インタビューの途中、大谷さんは数学とクライミングの共通点としてパズル要素に言及されましたが、一般にパズルというものは、自分で問題を作成してみると理解が深まると言われています。

一方では、パズルの構造をよく理解しているからこそ、上手に問題を作成できるという事情もあります。

クライマーのみなさんにおかれましては、練習方法の一環として、課題の作成も積極的に行なってみると良いかもしれません!

大谷さん、本日はありがとうございました!

いえいえ、お役に立てたなら良かったです。

さて。

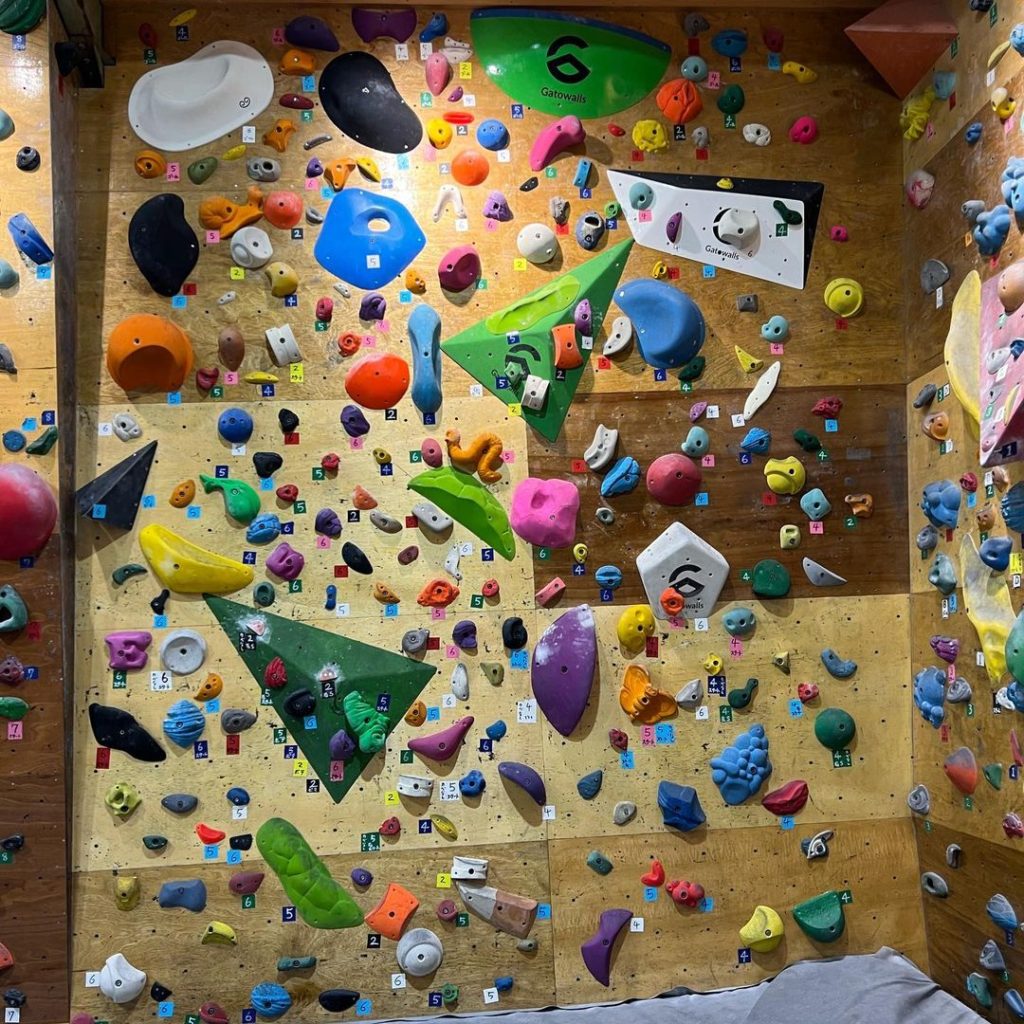

そんな大谷さんがセットしてくださった壁は、今年12月までお楽しみいただけます。

お近くにお立ち寄りの際は、ぜひ BolBol までお越しください!

なお、過去のインタビュー記事は以下のリンクからご覧いただけます。

通して読めば、実力者たちに共通する考え方が見えてくるかもしれません!

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

それでは、ガンバです!

提供:ボルダリングジムBolBol