こんにちは! BolBolです!

今回は当店自慢のフィンガーボードの活用方法をご紹介します。

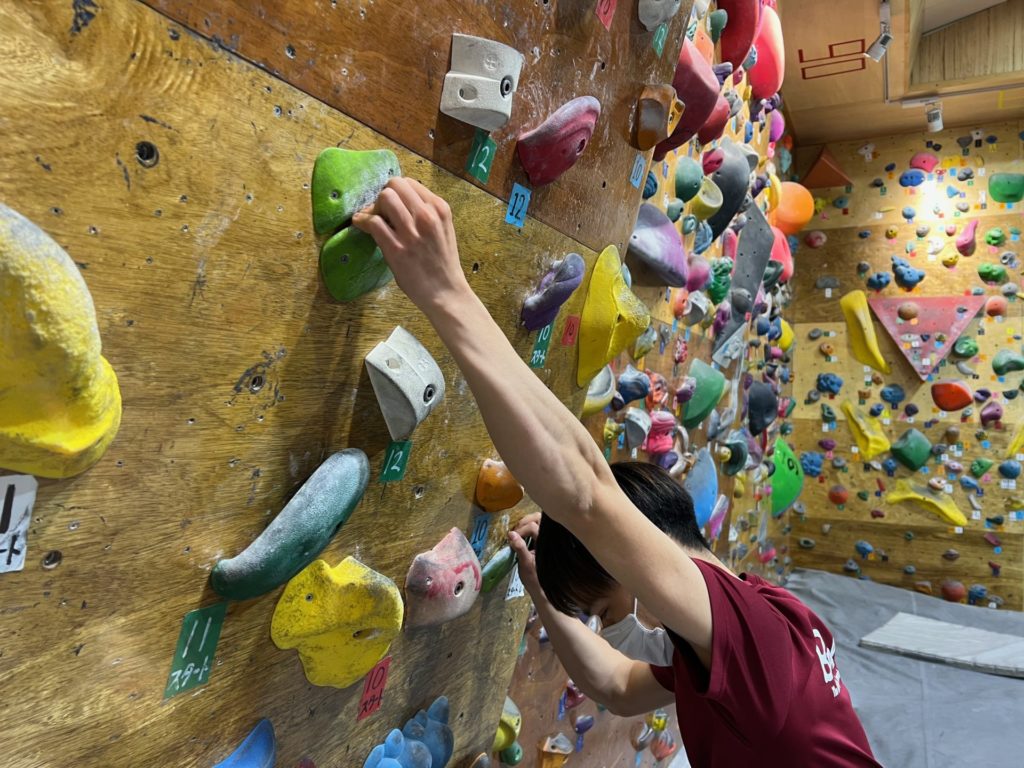

クライミングをやっているなら触ったことがある方も多いはずですし、やったことのない方でも保持力を鍛える器具であることはご存知でしょう。

そんなフィンガーボードですが……

「鍛えたいなら課題登れば良くない?」とぶっちゃけ思っている方も多いのではないでしょうか?

ところが、フィンガーボードは継続的かつ計画的に利用すれば、下手に課題を登りこむよりも効率的なトレーニングを可能にしてくれます。

そればかりか、上級者として安定した実力を維持するためにはある意味で欠かすことのできないマストアイテムとなっております。

今回は、そんなフィンガーボードのポテンシャルをぞんぶんに感じていただくことにします!

フィンガーボードの必要性

動機がなければ人は動かず。

「フィンガーボードは良いものだ」と言われても、必要性を感じなければ本格的に手をつける気にはならないでしょう。

そこで、具体的なトレーニングメニューをご紹介するまえに、フィンガーボードの長所や魅力からご説明したいと思います!

能力の”ムラ”をなくせる

クライミングに求められる能力はとても多様です。

とくに、昨今は課題やホールドの種類が多彩になってきているため、求められる能力もそれだけ幅広くなっています。

つまり、1つの課題において鍛えられる能力は限定的なのです。

ゆえに、高強度の課題に打ち込んでいたはずなのに、その課題に求められる能力以外は衰退してしまうという悲しいことが往々にして起こりえます。

その点、フィンガーボードは”万能な保持力課題”だと言えます。

当店のフィンガーボードの場合、カチやポケットはもちろんのこと、ピンチやスローパーにも対応しております。

よって、フィンガーボードを活用することで、「ホールドの種類ごとに求められる保持力」をまんべんなく鍛えることができるのです。

それぞれガバやポケット、カチに対応。

上部にはスローパー用の傾斜もあります。

なお、鍛えられるのは保持力ばかりではありません。

ぶらさがってのレッグレイズ(脚上げ)や、フロントレバーなどの体幹トレーニングを導入するなど、メニューを工夫すれば全身を鍛えることが可能です。

コスパにすぐれる!

仕事や勉強とクライミングの実力アップを両立するためには、練習の効率化は欠かせません。

そこで、鍛えたい能力があるなら、そこを重点的に反復トレーニングすることが効果的です。

そうした集中的トレーニングにも、フィンガーボードは威力を発揮します。

たとえば、ポケットの保持力を鍛えたいなら、フィンガーボードのポケット部分で練習してみましょう。

たしかに ”ポケットが使われている課題” を登るというのも一つの手ですが、ポケットばかりの課題というのは滅多にないため、重点的なトレーニングという観点からするとやや不適です。

そこで、「ポケット能力」を集中的に鍛えたい場合、ポケットの含む課題を10回登るよりは、ポケットだけを10回やるほうが時間的コストパフォーマンスに優れるでしょう。

このように、自分の課題や弱点が明らかになっている場合であれば、フィンガーボードが最高の解決策となります。

フィンガーボードは、弱点や課題克服のための効率的なトレーニング器具なのです。

”必要以上の筋力”を養える!

誤解を恐れずに言えば、トレーニングとはある意味、必要以上の負荷を己に課すことです。

改めてフィンガーボードの6mmカチを見てみましょう。

いかがでしょう。

外岩ならまだしも、ジムの課題でこれほどのカチを持つ機会はほとんどないでしょう。

つまり、ふつうに課題を攻略するうえで、これほどのカチを持てる能力は必要ありません。

しかしながら、不必要なほど鍛えるからこそ、いざというときの余裕が生まれるのです。

すなわち、「ありえないほどのカチ」を持てる能力があれば、そのへんのカチなんぞ簡単に持つことができるという理屈です。

要するに、フィンガーボードの活用は保持力強化におけるウエイトトレーニングのようなもの。

スポーツの場において、跳んだり走ったりしたいだけなら、自分の体重を操る筋力があれば本来は十分。

ですが、バーベルやダンベルなどのウエイト器具を利用し、あえて通常は必要ないほどの高負荷を課すことで、より高く跳んだり、より速く走ったりできるようになります。

これと同様に、フィンガーボードによって必要以上の保持力を獲得することで、通常のホールドの扱いに安定感が生まれるのです。

おすすめメニュー

実際にジムスタッフが実践しているトレーニング方法を、ここからはご紹介していきます!

クライミング歴やスタイルなどが異なる2人のメニューをそれぞれご紹介するので、ご自分に近いほうをぜひ参考になさってください。

タクマのメニュー

こんにちは。タクマです。

ぼくは外岩リードをメインに励むクライマーで、コンペの準備期間などを除けば、外岩課題の攻略を目指して日々トレーニングしています。

クライミング歴は20年近くになり、過去には瑞牆山の「神の手(5.13c/d)」も攻略しました。

そんなぼくのトレーニングメニューをご紹介しましょう。

10mmカチで懸垂

これはウォーミングアップとして行ないます。指トレを高強度で行なう場合には、怪我防止のために慎重な準備が必要です。

しっかりと指を慣らすようにしつつ、疲れない程度に5回ほど行ないます。

ところで、個人的にはカチとスローパーは本質的には同じものだと考えています。

どちらもしっかりとぶら下がり、適切な方向に力を利かせることが重要です。

こうしたカチの扱いについては、別の機会にお話しましょう。

指1本でぶら下がり(足あり)

親指以外のすべての指を対象に行なっていきます。

各指の力が強くなることでポケットに強くなりますし、結果的にオープンハンドの保持力が飛躍的に向上します。

指ごとに十分に疲労するまで行ないます。

ぼくの場合だと、どの指も30秒くらいは耐えます。

6mmカチで懸垂

カチトレの本番です。

外岩で欠かすことのできない薄いカチの保持力を強化するために行ないます。

回数は定めず、できなくなるまで追い込むようにします。

▼gif動画(通信環境によっては表示が遅れます)▼

連続で10回程度は余裕です。

反動をつけて懸垂

下半身との連動を意識して通常の懸垂を行ないます。

広背筋などの筋力をピンポイントに鍛えたい場合はご法度ですが、これは運動連鎖を鍛える練習なので、あえて反動をつけます。

▼gif動画(通信環境によっては表示が遅れます)▼

10回× 2セット(レスト1分程度)で行ないます。

継続していれば、キャンパやランジ、サイファーやコーディネーションなど、力を入れるタイミングを求められる動きに強くなります。

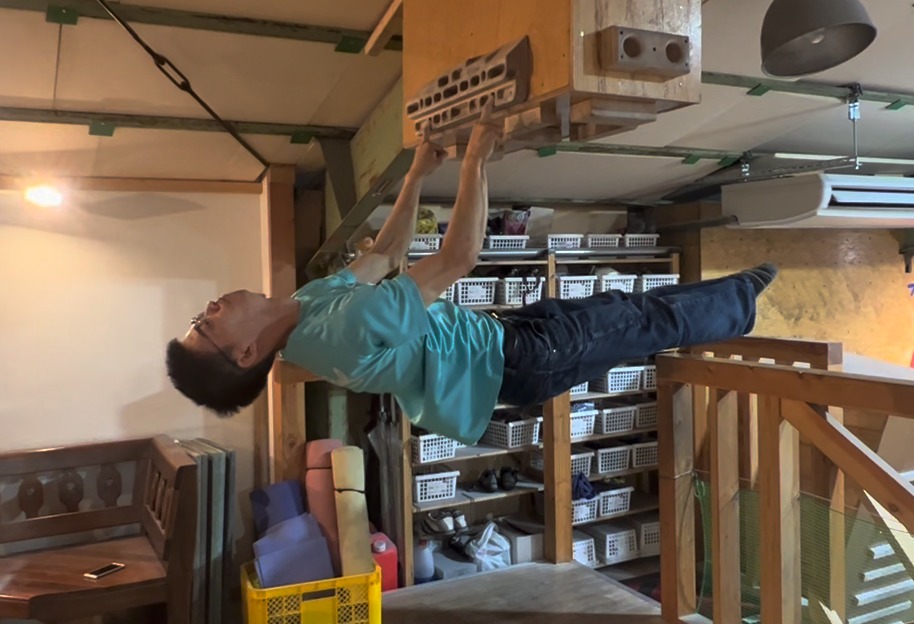

1本指フロントレバー

ポケットトレの本番です。普段は中指で行ないますが、調子が良ければ薬指でもトライします。

指だけはなく、体幹のトレーニングにもなりますし、その使い方をしっかりと意識する必要があります。

さらに、指先の瞬発的な入力のためには呼吸も重要です。

フロントレバーの実演は記事の後半で!

ヒロトのメニュー

こんにちは! ヒロトです!

ぼくは外岩にはあまり行かず、ジムの課題をメインに登るタイプです。

兄のタクマに比べると、クライミング歴が短く、指の力はありませんが、コーディネーションや大きな動きを得意としています!

指の力に自信のない人や、ジムメインで登る人はぜひ参考になさってください!

8mmカチでぶらさがり

懸垂などはせず、ぶら下がるだけです。パワーを鍛えるというよりは、カチに慣れるため行なっています。

10秒×3セットほど、レストは1分くらいで行ないます。

オープンハンドを強くしたいので親指は使いません。

デッドをしてオープンハンドでカチをビタッと止められるようになるので、カチ取りに不安を抱える人はぜひ実践してみてください!

ピンチでぶらさがり

これも懸垂などはせず、ただぶら下がるだけです。ただし、腕を曲げると余計な力を使えてしまうので、純粋なピンチ力を鍛えるためには腕を伸ばして行ないます。

はさみこみの力が使えて、純粋な握力の負担が減るからです。

こちらも10秒×3セットほど、レストは1分くらいで行ないます。

やはり継続していると、取り先としてピンチが登場したときの安定感に違いが表れてきます!

大事なのは自分の限界に挑むこと。ご自分のレベルやその日の調子に合わせて、秒数やセット数を調整して行なってください! 最初は足をつけてもOKですよ!

ジムスタッフの実力!

最後に、ジムスタッフによるスゴ技をいくつかお見せします。

ジムにいらっしゃったときには、ぜひチャレンジしてみてください!

指1本で懸垂!

▼gif動画(通信環境によっては表示が遅れます)▼

これも連続で10回くらいはできます。

ピンチマッチでぶら下がり!!

▼gif動画(通信環境によっては表示が遅れます)▼

これのおかげでピンチにはかなり自信がつきました!

指1本フロントレバー!!!

▼gif動画(通信環境によっては表示が遅れます)▼

おしりが下がっているのでこの日はやや不調。調子が良いと薬指でもできます。

レベルに応じた取り組み

今回はフィンガーボードの魅力とトレーニングメニューをご紹介してきました。

ところが、まだ経験が浅いうちからこのようなトレーニングを行なうことは、怪我のリスクなどの観点からあまりオススメできません。

初心者の場合はクライミングの基本からきちんと身につけることが大切です。

一方で、4・3級を登れる中級者になった頃からは、少しずつ取り組んでも良いでしょう。

はじめのうちは思うように扱うことができないかもしれませんが、自分なりの強度で挑戦し続けていれば、確実にレベルアップしていきます。

とくに、2級以上の実力を効率的かつ確実に身につけるうえでは欠かすことができないトレーニングではないかと思います。

今回の記事を参考にして、ぜひとも習慣化をご検討ください!

最後までお読みいただきありがとうございました。

それでは、ガンバです!

提供:ボルダリングジムBolBol