こんにちは。BolBolのタクマです

今回はタイトルにもあるとおり、カチについて語っていきたいと思います。

同じくタイトルにあるとおり、ぼくは5.13台の外岩課題を攻略する実力を持っています。

最近だと瑞牆山の「神の手(5.13c/d)」や、小川山の「サマータイム(5.13b/c)」を完登しました。

外岩といえばカチ。

持つことを前提にシェイプされた人工的なホールドとは比較にならないガチなカチが頻出します。

5.13台といえば、ジムのカチが可愛く見える悪魔的なカチのオンパレード。

そんな激カチ地獄を生き抜いてきたぼくが、みなさんにカチの持ち方・鍛え方をお伝えします。

カチの持ち方

手のフォームの話から始めましょう。

この記事を読んでいる方のほとんどは、おそらく「オープンハンド」と「カチ持ち」という言葉を聞いたことがあるかと思います。

「オープンハンド」とは文字どおり、手を開いた状態でホールドを保持する持ち方です。

壁に沿って手を下げてきて、自然と引っかかる箇所を指先でとらえて保持します。

一方、「カチ持ち」は握り込むようにして保持します。

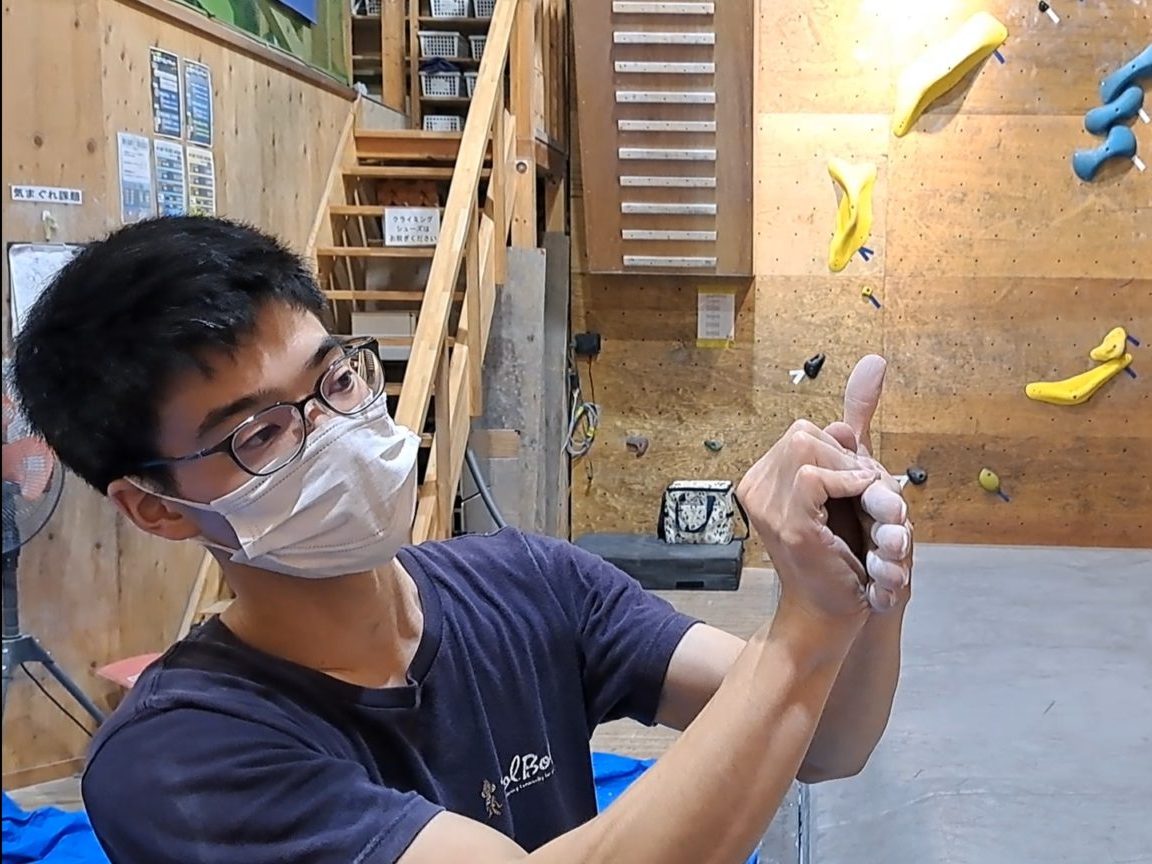

第二関節をしっかりと曲げ、指先の腹を力強くホールドに押し当てます。

このとき、親指を人差し指にあてがうことで、さらに押し当てる力を強化します。

カチの扱いに長けるためには、2種類の持ち方それぞれの特性を理解したうえで使い分ける必要があります。

以下では両者の特性についてご説明していきましょう。

一口に「オープン」や「カチ持ち」といっても、状況に応じて微妙に細かい変化を加えるため、実際の持ち方は多種多様ですが、まずは上記の2種類だけ認識できれば十分です。

持ち方とムーブの関係

「カチ持ち」の特徴としてよく知られているのは、「保持力は上がるが負担は大きい」というものでしょう。

たしかにそのとおりなのですが、それだけでは理解としては不十分です。

「オープンハンド」と「カチ持ち」は、保持力のみならずムーブ全体のフォームに影響を与えます。

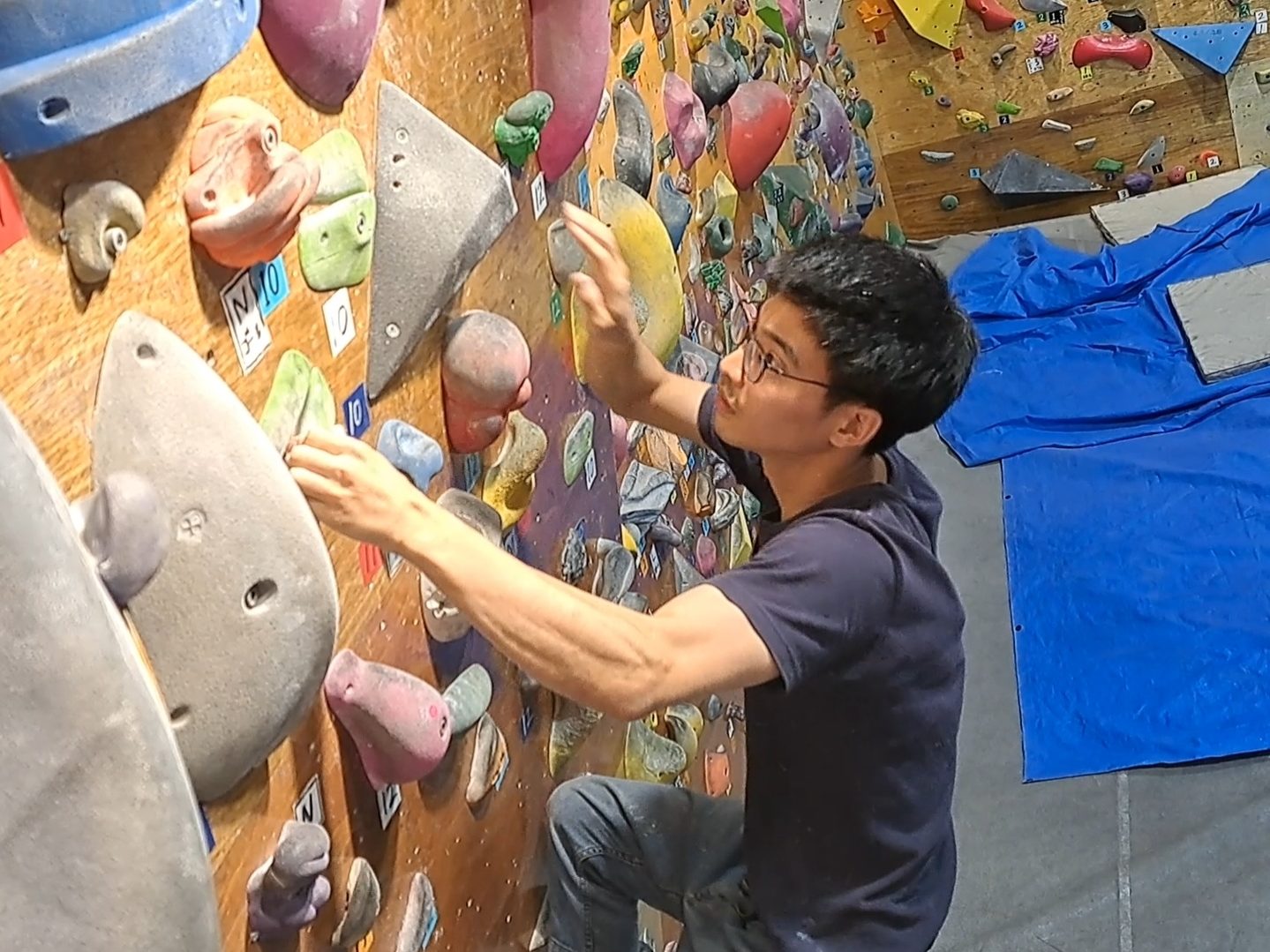

次の2つの映像は、それぞれの持ち方でカチを握って同じホールドを取りに行ったものです。

持ち方によるムーブの違いを確認してください。

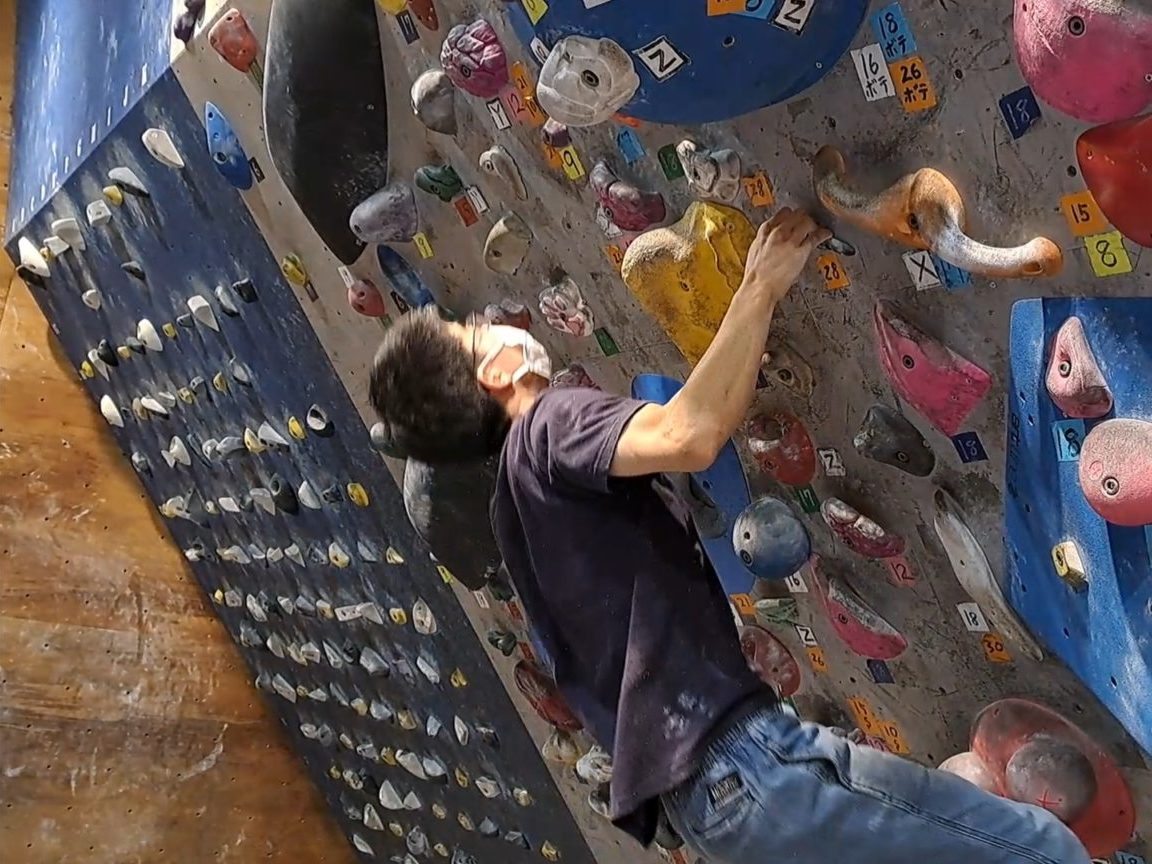

オープンハンドの場合

(通信環境次第では表示が遅れます)

振りを利用したなめらかな動きで取り先を狙ったのがおわかりになったかと思います。

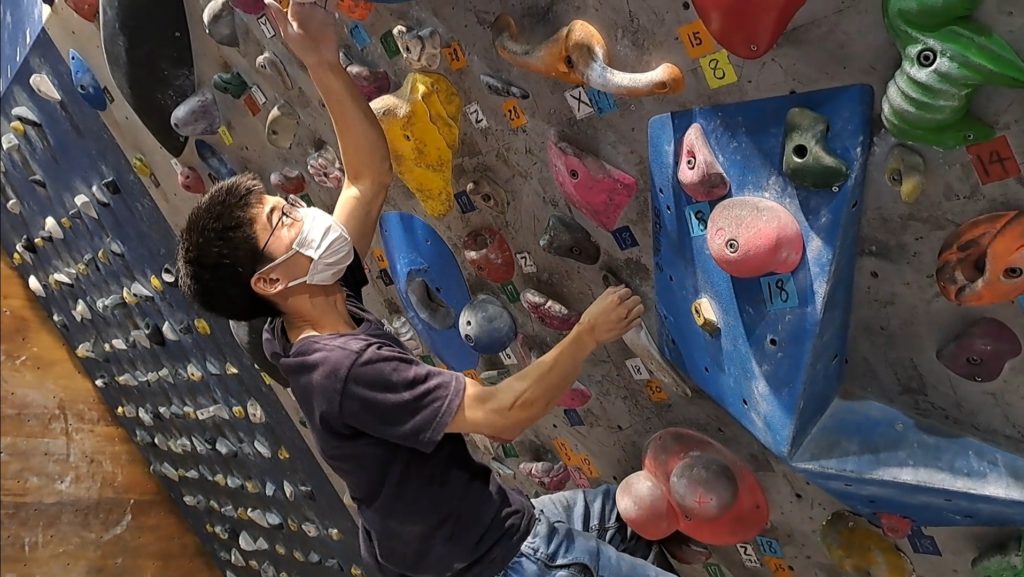

カチ持ちの場合

(通信環境次第では表示が遅れます)

しっかり固めて、正対でじわじわと取りにいった様子を確認できたかと思います。

このように、ホールドを取りにいくときに身体をビタっと静止させるようなムーブを「固める」と表現することも知っておいてください。

違いが確認できたでしょうか?

なぜこのような差異が生じるかというと、肘関節の自由度に違いが生じるためです。

カチ持ちではホールドを握り込みますが、このときに肘関節がロックされるため、固いムーブになりやすいのです。

一方で、オープンハンドでは肘関節を伸ばしたままにしておけるので、腕を脱力した状態からリラックスしたムーブを起こすことが容易になります。

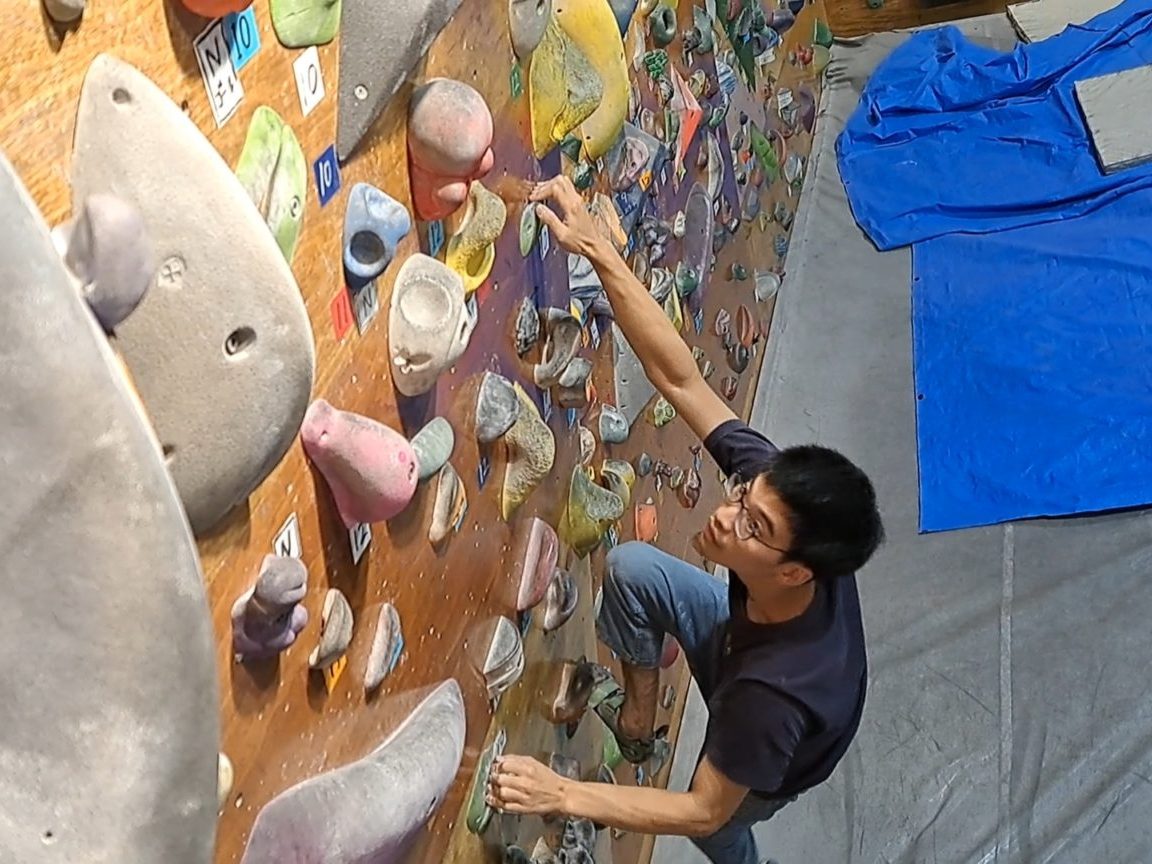

比較動画(手元アップVer)

(通信環境次第では表示が遅れます)

もちろん、オープンハンドのまま固めた動きをすることもできますし、カチ持ちのまま振りを使うこともできなくはありません。

とはいえ、保持力ならカチ持ちが優れますし、脱力するうえではオープンハンドが有利ですから、やはりそれぞれには相性の良いムーブが存在します。

以上のような違いを踏まえて、実際の使い分けをどう考えれば良いかご説明していきます。

オープンとカチ持ちの使い分け

これまでの話を踏まえて、2種類の持ち方の長所と短所をまとめておきましょう。

| 保持 | 脱力 | 固さ | 負担 | |

| オープン | 8割程 | 容易い | ゆるい | 小さい |

| カチ持ち | 最大限 | 難しい | しっかり | 大きい |

そこで、基本はオープンハンドがオススメです。

オープンハンドをメインに登る理由

- 負担が小さく、怪我リスクが低い

- 身体全体でパワーを出しやすい

- 身体が動かしやすく融通が利く

まずもって、怪我や疲労を避けるためにはオープンを基本とすることが重要です。

たしかにカチ持ちは高い保持力を実現しますが、そのぶんだけ指への負担も大きくなるのです。

また、カチ持ちは保持力自体は高くなるものの、全身の動きが制限されやすいため、結果的に距離出しのようなパワフルな動きでは不利になります。

その点、オープンハンドなら脱力から瞬発的にパワーを引き出しやすいのです。

一方、カチ持ちは仕方なく使う奥の手という認識です。

以下のようなケースではどうしても「カチ持ち」が必要になります。

カチ持ちが必要になる状況

- オープンハンドでは耐えきれない

- トライ数を競っていて落ちたくない

- 取り先が悪い(かもしれない)

さきほど説明したオープンハンドのメリットは、あくまでホールドを保持できることが大前提。

疲労を避けるためにフォールしてしまっては本末転倒ですし、パワーを出す以前にホールドを持てていなければ話になりません。

よって、オープンハンドで保持できないときは、必然的にカチ持ちに頼ることになります。

くわえて、確実性を追求したい場合にもカチ持ちを使用します。

堅実にいくなら固めるムーブを選ぶことになりますが、このときの保持力とムーブの精度を最大化したい場合は、カチ持ちが有利になります。

ただし、固めるときに毎回カチ持ちをするのは危険です。固いムーブを多用するなら、オープンハンドでも固められるくらい絶対的な保持力を鍛えておきましょう。

というわけで。

基本はオープンハンド。

オープンでは不安なだけカチ持ち。

カチの持ち方の使い分けとしては、このような考え方になります。

「カチ持ち」というくらいなので、「カチを持つならカチ持ちだ」と考えていた方もいるかもしれません。

しかし、これまで説明してきたとおり、カチ持ちの多用は怪我のリスクを上げるだけではなく、ムーブの柔軟性や応用力を損ない、パワーを出しづらい登りになってしまいます。

そもそも、毎回カチ持ちをしているようでは、保持力がまだまだ弱いのです。

オープンハンドでも十分に保持できる指の力を養うことによって、クライマーとして一段階レベルアップすることができると思いますので、頑張ってください。

取り方と、力の入れ方

次は、クライミング全体の流れのなかでカチを扱うことを考えていきます。

前章ではカチの持ち方を確認しましたが、クライミングの一連の流れのなかでは、「カチを持つ」という動作の前後に、「カチを取りにいく段階」と「カチを保持してムーブを起こす段階」というステップがあります。

この章では、そうしたカチを保持する前後の考え方をお伝えします。

カチの狙い方

まずは、カチを取りにいくときに大切な考え方を確認しましょう。

カチ取りの要点は次の3つです。

カチ取りの要点

- なるべく深いところを狙う

- 一番良い位置を人差し指で狙う

- 保持した瞬間に力を込める

最初の2つは、カチのどこを取りにいくかという問題です。

ほかのホールド同様、カチホールドにも同一ホールド内で細かいシェイプの違いがあり、持ちやすいところと持ちづらいところがあります。

これを見極めて、カチを正確に取ることが大事になります。

そこで、まずもってカチの一番深いところを狙うことを意識します。

ところで、カチを持つときは中指に大きな力がかかります(だから一番怪我しやすい)。

よって、中指を最も良い位置に当てるようにすることも大切です。

さらに、カチの保持では入力のタイミングも重要です。

保持した瞬間に素早く力を込めることを意識して、狙っているときからタイミングを図ってください。

カチへの力の入れ方

取ることに成功し、持てた時点で終わりではありません。

そこからムーブを起こすためには、カチに力を利かせて正確に持ち続ける必要があります。

そこで、力の入れ方のコツをお伝えします。

カチへの力の入れ方

- 呼吸を意識する

- 指の力で耐えていることを自覚する

一般に、最大筋力を発揮するときに呼吸はできません。

そこで、カチの強度によりますが、カチ持ちが必要なくらい限界のカチを保持するときは基本的に無呼吸になります。

そのため、直前に息を吸って肺に空気を貯めておくと楽になります。

このような意識が、すなわちカチの呼吸です。

また、筋力は身体のどこをどう使っているか正しく意識することで強化されます。

たとえば、一般的にスローパーの保持では、手のひら全体でホールドを押さえつけるために手首の力を使っています。

これに対して、カチを持つときは指が開かないように耐えることが重要です。

したがって、カチの保持では指の第二関節を司る屈筋を意識的に使うようにします。

このように、ホールドを保持するために使っている筋肉に自覚的になることによって、力を入れやすくなります。

ちなみに、ぼくは手首の力よりも指の力に自信があるため、スローパーも指を立てて持ちます。あまり良いことではないのですが、弱点を克服するための次善策です。

練習方法

以上の内容を踏まえて練習方法について考えます。

とはいえ、正直言って、特別な方法はありません。

カチは指の絶対的な力が不可欠なので、基本的には指のトレーニングあるのみです。

具体的にはカチの使われた課題を登りこむか、フィンガーボードで鍛えましょう。

フィンガーボードを使ったトレーニングについては過去に詳しく特集しましたので、そちらを参考にしてみてください。

また、外岩クライミングに挑戦するのも手だと思います。

冒頭でお伝えしたとおり、外岩のカチはジムの比ではありません。

というより、ある程度グレードが上がってくると、ジムでいう「ガバ」なんて一切登場しなくなり、ジムで「カチ」と呼ばれているものが「ガバ」として登場します。

外岩で鍛えておけば、ジムのカチなんて可愛らしいものです。

そういうふうに認識を変えていくためにも、外岩の経験は有益です。

いずれにせよ確実に言えることは、カチは指の力を強化しないことにはいつまでたっても上達しません。

最近は大きなホールドばかり使われている課題も増えてきましたが、これだと手首で押さえつける力ばかりが使われるので、指の力はいっこうに鍛えられません。

厚みのない、外岩ライクなホールドを保持してこそ、指の力は磨かれるのです。

カチトレに王道なし! 地道なトレーニングを積み重ねて、少しずつ持てるようになっていきましょう。

総括

今回はカチについて語ってきました。

お伝えした内容はどれも基本的なことですが、知識としてはこれで十分だと思います。

少なくとも、ぼくはこれ以上に込み入ったことはあまり考えていません。

今回ご説明した知識を土台として、あとは経験によって養う応用力や対応力を駆使して、ホールドや状況ごとに細かい修正を加えるだけです。

そのためには、やはりとにかく登りこむことが重要になってきます。

カチは負担が大きく、怪我のリスクもありますので、上達を目指すなら長期的に構える必要があります。

焦らずに、クライミングを楽しんで継続していってください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

それではみなさん。

ガンバです!

提供:ボルダリングジムBolBol